Ташкентские москвичи. «Личный миф» Александра Грищенко

Вопрос: что общего между палеославистикой, русско-еврейскими связями в эпоху Средневековья — и тюркскими народными ругательствами? Ответ: и то, и другое, и третье — в ряду профессиональных интересов нашего земляка, ташкентского москвича Александра Грищенко. На сегодняшний день Александр Игоревич — старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, доцент кафедры русского языка МПГУ, автор множества научных статей и нескольких книг, в том числе исторического романа «Андрей Первозванный: опыт небиографического жизнеописания» (в соавторстве с А. Виноградовым), изданного в серии «ЖЗЛ» в 2013 году. Как литератор Александр Грищенко удостоен в 2004 году российской национальной премии «Дебют» за повесть «Вспять», посвященную ташкентскому детству.

— Саша, ты что больше любишь: создавать мифы или быть их героем?

— Гораздо прозаичнее — изучать их. Если помнишь, я когда-то написал эссе: «Ташкентский миф и русское феллашество» — не научное, а вполне свободное такое эссе. Сейчас мне кажется, что я слишком жестоко обошёлся с некоторыми его героями, но назад своих слов уже не взять.

— Хорошо помню это эссе. Одним из его мифообразующих мотивов был тезис о том, что мы (ташкентцы) — ДРУГИЕ. Как бы ты сегодня таковую особость охарактеризовал?

— Пока это невыразимо. Но то же самое чувствуют, например, московские и подмосковные, пардон, гастарбайтеры. Так, мама недавно рассказала о своём разговоре с продавцом-узбеком в мясной лавке в подмосковном Подольске: «Вам для чего баранину надо?» — «На шурпу». Тот посмотрел уважительно: «Вы, наверное, из Средней Азии, да?» — «Да, из Ташкента». — «Ц-ц-ц. Да, наши русские — они совсем другие».

— Мне кажется, интернациональная среда — плодотворнейшее поле для филологических наблюдений. Все эти языковые сращивания, типа «иссык горячий хот дог», «самса-заккяз»… Влияющие, между прочим, и на речь этнических русских в Ташкенте (которых ты называешь «новыми феллахами»). Когда они привлекли твое внимание?

— Как когда? Я просто вырос из этого. Помню, классе в шестом-седьмом, услышав узбекское слово «мусобакка» (арабское по происхождению, на самом деле), мы с одноклассниками по-доброму хихикнули, а учительница узбекского, которую за чуть исламизированный облик мы прозвали Фанатичкой, очень-очень строго сказала нам: «А узбеки смеются над русским словом «соревнование»!» Через год я поменял класс на физико-математический, и нам дали замечательную Асалят Гафуровну: она в 50-х училась в Москве, прекрасно преподавала по ужасной программе (как сейчас, не знаю, но тогда это был страшный минус в школьном обучении узбекскому), благодаря ей я как-то проникся языком, с большим удовольствием учил стихи, но не современных авторов (Эркина Вахидова почему-то терпеть не мог: видимо, потому, что он автор гимна), а советских классиков. А в 11-м классе меня отправили для лучшей подготовки к республиканской олимпиаде по русскому (!) языку штудировать историю узбекской литературы к Хулькар Хамидовне Алимжановой — дочери поэтов Хамида Алимжана и Зульфии. Это была песня! У себя дома она показывала мне рукописи матери в арабской графике, там я научился всем традиционным стихотворным размерам, легко мог отличить аруз от бармака, например.

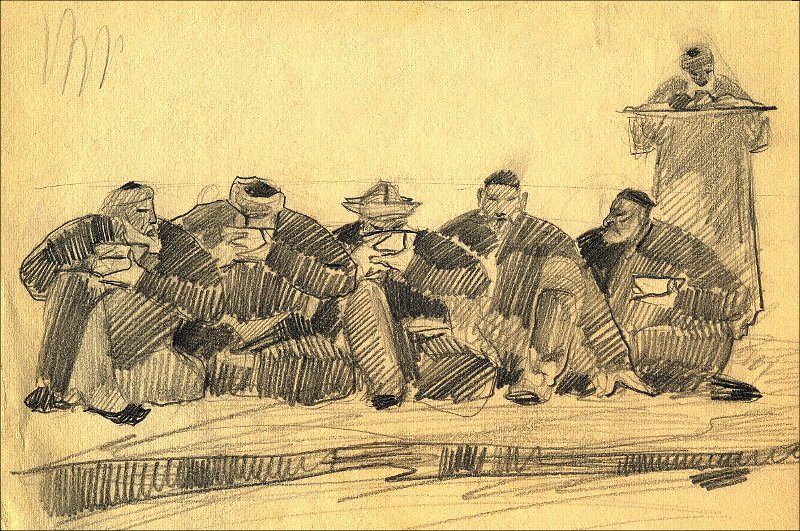

Аборигены за чаем (графика Ф.И.Грищенко)

— В твоей автобиографической повести «Вспять» слово «империя», пропущенное через слух ребенка, превращается в «им перья»: «И сидел на этой москве какой-то страшный брат, глядел на далекие города, горы и пустыни и разбрасывал им перья…». Тебе действительно часто приходилось в детстве слышать это слово? (Я, например, помню его уже по университетским годам, когда произошел распад…)

— В детстве — разве что в связи с Римской империей, которой я тогда увлекался, причём во всей античности — именно Римом, вовсе не Грецией. Применительно же к советской империи это слово (империя) я знал уже по школе, где нам в старших классах преподавали труды Бессменного и Бессмертного, а там было что-то про великодержавный шовинизм, про империю и прочая, и прочая.

— Ого, у вас в школе был такой предмет?..

— Это было какое-то мутное правоведение. Специального предмета о трудах Ислама Абдуганиевича у нас ещё не было.

…Конечно, во «Вспяти» ребёнок — не совсем ребёнок, а я-взрослый, вживлённый в меня-тогдашнего, так что слух ребёнка там — вовсе не слух ребёнка. А повесть вовсе не автобиографическая, в смысле — не автобио-, а скорее автохремато- (от хрема ‘вещь’) или авто-топо-графическая. Или авто-зоо-графическая. Потому что там ещё зверюшек много всяких описано. А все эти зверюшки — я.

Герой повести «Вспять» наедине с квартирой

— А еще — ностальгос-графическая. Ностальгия ведь тоже была?

— Не думаю... Нет, было упрямое желание картографировать свою вещную память, зачем — даже не задумывался особо. Кстати, это вовсе не повесть (там нет никакого повествования!), это, как указано в подзаголовке, большое стихотворение в прозе, и тут нет никакой претенциозности или позы — просто это именно стихотворение, именно в прозе, ну и большое, конечно. Что же касается того, что обычно зовут ностальгией (а в моём случае это бывает в виде какой-то сопливой прострации), то она стала приходить сильно позже. А живя в Ташкенте, я его буквально ненавидел и всеми фибрами ждал, когда же кончу школу и смогу уехать в Москву.

— Ненависть — очень сильная эмоция. Что это было: теснота изжитых форм; нахлынувшее («подростковое») чувство изгоя, чужака; отрицание/преодоление «родительского» влияния; что-то еще?..

— Да пожалуй, всё это и было, ты прямо мне в душу глядишь (меня тогдашнего). Ещё климат, кстати. Летняя чилля переносилась очень тяжело.

…И только здесь, в России, стало что-то такое прорываться из подсознания. Кто знает, что там ещё осталось. Видимо, выдавливаю по капельке. Но всё больше бравирую, щеголяю теперь своим бывшим ташкентством, от которого на самом деле уже ничего не осталось. Плов, например, приготовить (неплохо, кстати, выходит, особенно на живом огне — это если без ложной скромности), проявить кой-какие познания в строе тюркских языков, словечки всякие, в чапане походить, в тюбетейке (для загадошности).

— Хоп, покуда ты не «выдавил» последнее, вспомни: какие сугубо «имперские» явления — положительные или отрицательные — ты наблюдал, живя там? Ощущал ли, скажем, будучи русско-украинским хлопцем, особое отношение к себе со стороны представителей титульной нации?

— Конечно, как представитель «колонизаторов», я старался видеть только хорошее, культурную миссию, так сказать. Но без капли снисхождения или, упаси Боже, пренебрежения к титульной, как ты выразился, нации. Поздние советские годы я в этом аспекте не помню вовсе (мал был, что поделать), а в постсоветские поддавался общим среди взрослых «колонизаторов» настроениям: дескать, все кругом говорят «Ежжяй свая Расия», — но лично я такого не слышал. Хотя, например, моя двоюродная бабка (ныне покойная баба Валя), рассказывала, как она ехала в каком-то пригородном автобусе в Самаркандской области (откуда была родом) и услышала от спутниц какие-то явно неодобрительные слова в адрес русских, произнесённые по-узбекски, — ну и ответила им на том же языке весьма жёстко. Она выросла в русском старожильческом селе (там же родился мой дед по матери Николай Павлович Золотарёв), а потому узбекский знала с детства, никуда не собиралась уезжать, пока вся родня вокруг не разъехалась. А этого моего деда, когда слышали один его только голос по радиосвязи (он работал диспетчером на железной дороге, получил даже под конец жизни «заслуженного железнодорожника»), — так вот, когда его слышали разговаривающим по селектору по-узбекски и узнавали, что говорит Золотарёв, удивлялись: да какой, мол, ты Золотарёв — ты Тиллябаев! (От таджикского тилля/тилло ‘золото’, а -баев — типичное для тамошних фамилий окончание).

А лично я никакого особенного отношения к себе — ни положительного, ни отрицательного — со стороны узбеков не ощущал. Не до того было. В моём классе кроме русских и узбеков были ещё евреи (бухарские в том числе), казахи, крымские татары, казанские, корейцы, азербайджанец, одна девочка — полубурятка-полуармянка: все, конечно, говорили только по-русски, и было вполне нормально ощущать себя в таком разном по происхождению коллективе, так что о «дружбенародов» никто не задумывался, как не задумываются о воздухе, которым дышат. Другое дело — узбеки из какой-нибудь отдалённой махалли или из кишлаков: их все городские ташкентцы называли харыпами, в том числе сами городские узбеки (вероятно, называют и теперь), но такого рода наименования — не только этнические, но прежде всего социальные — есть во многих языках и культурах.

Доцент литинститута Грищенко (2010 г.)

— О, теперь как филолог филологу, шепни на ушко: откуда есть пошло это бранное слово: харып?

— Есть такое арабское слово ḥarīf — буквально ‘приятный собеседник’, с тем же значением оно попало в литературный староузбекский язык (собственно, мне его коллеги-иранисты выловили из уникальной и любимой всеми тюркологами книжки «Опыт словаря тюркских наречий» В.В.Радлова). В староузбекском языке оно, видимо, приобрело уже значение ‘приятель, товарищ’, особенно такой, который участвует в традиционном «гяпе». В образованных слоях тогдашнего сартского общества (ничего, что я это слово употребил?) его и произносили почти совсем по-арабски, с конечным «ф», а вот когда то же пытались сделать менее просвещённые и более тюркизированные выходцы из кишлаков и городских низов, то на конце у них звучало предательское «п» — отсюда и «харып», ещё и с совсем тюркским «ы». Вероятно, образованные горожане так дразнили незадачливую деревенщину: не «приятель» уже, а что-то типа «эй, парень, брателло».

Сейчас я занимаюсь как раз такого рода словечками — экспрессивными этнонимами, большинство из них, конечно, ругательные, — поэтому отношусь теперь ко всему этому с академической беспристрастностью. Я уже там давно не живу, мне не зазорно об этом рассуждать. А вот когда находишься внутри того общества — тяжелее, конечно. Так, например, я два раза выезжал в экспедиции в казахстанское Семиречье, под Алма-Ату, записывал русских старожилов, интересовался проблемой происхождения и бытованием слова колбиты (страшного некогда ругательства!): так вот, вывести местных жителей на свою тему оказывалось очень непросто. Зато теперь об этом словечке у меня опубликована целая статья в будапештском научном журнале «Studia Slavica», а об «этническом» юморе русских старожилов Семиречья вот-вот выйдет ещё одна статья в Москве.

— Если не ошибаюсь, ты доказал, что слово «колбит» не имеет ничего общего с «поеданием вшей», как утверждают англоязычные источники?

— И не только англоязычные, но и местные русские старожилы! Собственно, об этом сюжете я узнал от Анастасии Филимоновны Войтенко, которая сказала мне строго: «Саша! Не пиши ни в коем случае о колбитах — убьют тебя. Или побьют, в крайнем случае». Но я устроил полевую вылазку, собрал материал устный и письменный, и оказалось, что здесь скорее всего славянский корень колб- (тот, который в колобке, в колбасе и т. п.) и очень редкий и архаичный, но сохранившийся на окраинах русского диалектного ареала суффикс -ит (считай, тот же греческий, что и в слове одессит, а ближе к нам — в слове московит). Колб- значит ‘нечто круглое, поленоподобное, обрубленное’, а -ит — просто суффикс со значением лица, в итоге выходит ‘чурка-человек’ — чурка, Сандж! Это же прямая параллель. А почему, спросишь, чурка? Не от тюрка ли? На самом деле в происхождении таких эмоционально-ругательных слов может быть задействовано сразу несколько источников (зуб даю как немного этимолог), но решающим тут был, скорее всего, физически и физиологически зримый факт обрезания. И чурки, и колбиты — это такой парафраз обрезанности. Страшно ругательный, но что делать?

Вокруг прапрадеда Трофима Грищенко

— Не ругаться! :-))) Расскажи-ка мне о своих предках: как и когда они попали в Среднюю Азию? Кстати, остался ли там кто-нибудь из твоих родственников?

— Родители мои родились в Узбекистане: папа в Ташкенте, а мама — в нынешней Сырдарьинской области, где встретились её родители: дед Коля, тот самый «Тиллябаев», и баба Люда — последняя из того поколения; сейчас живёт рядом с моими родителями в подмосковном Подольске. Она попала на железнодорожную станцию в Голодной степи по распределению с Украины, где жила в знаменитом махновском Гуляйполе (ныне райцентр в Запорожской области).

А мои прапрадеды со стороны деда Коли переселились — один из Харьковской, другой из Екатеринославской губернии — в Самаркандскую область Туркестанского края в 1909 г., присмотрев эти края, когда возвращались с Русско-японской войны. Бабу Веру (мою прабабку) везли туда ещё младенцем в корзине с пухом, её отец служил в 20-е годы писарем у Будённого, когда тот усмирял басмачей, так что хоть и к завоеванию Туркестана мои предки не имели отношения, зато поучаствовали в таком вот кровавом мероприятии. Резня, рассказывали, была страшная. А местных жителей потом ещё очень долго пугали жестом, изображающим огромные усы, то есть Будённым. Нечастый, кстати, в русской невербальной коммуникации жест — имя собственное. Конечно, ставшее в тех краях нарицательным.

— Погодь, а который из дедов был знаменитым скульптором?

— Это мой дед по папе Филипп Иванович Грищенко, родом из Херсонской губернии, самый старший из поколения дедов, 1915 года: его отца, по слухам, съели во время голода, сам же он сначала беспризорничал, работал на стройке ДнепроГЭСа, потом его отправили в Днепропетровское художественное училище, в 1941-м он поступил в Ленинградскую академию художеств, но война отбросила его в Алма-Ату, где квартировалась его часть. В итоге всю войну красноармейца Грищенко держали там, поскольку художники нужны были в тылу, а часть его воевала. После войны он переехал в Ташкент, возрос там как скульптор-монументалист (поучаствовал, так сказать, в монументальной пропаганде), преподавал в Художественном училище имени Бенькова, в Театрально-художественном институте, воспитал несколько поколений узбекистанских скульпторов.

Ленин, Сталин и скульптор Грищенко

Он умер, когда мне не было и двух лет, так и не научив меня украинскому языку, как сам мечтал. Выучил я его уже потом, в том числе в диалектологической экспедиции с покойной Анастасией Филимоновной Войтенко, чьей памяти посвящена моя статья о колбитах.

Наконец, баба Зина, папина мама, родом из Саратовской губернии, дочь сельского кузнеца-подкулачника, который прятался в Ташкенте от коллективизации всей семьёй, потом они вернулись к себе в Царевщину, а баба Зина снова приехала в Ташкент прямо перед войной, где и осталась до самого нашего отъезда в Москву. Она была школьным учителем физики, так что по папиной линии я, можно сказать, потомственный педагог (правда, через одно поколение: сам папа — инженер-строитель).

Из родственников в Ташкенте остались только папина двоюродная сестра и её сын с потомством. Остальные лежат в тамошней земле, в том числе оба деда.

— Наверно, глупо спрашивать о причинах вашего отъезда в Россию… Тем не менее спрошу.

— Причиной отъезда послужил я, точнее мой выпуск из школы (110-й, если кому интересно). До этого, сразу после развала империи, наша семья всё собиралась, собиралась, собиралась выехать в метрополию, да не получалось. Но тут я кончил школу и поставил ультиматум: если не пустите в Москву, то я туда и пешком сбегу. Пришлось ехать со мной. Сначала поступать. После поступления в Московский педагогический государственный университет со мной отрядили жить папу, а через год перебралась и вся семья. Теперь у меня в Москве своя собственная семья: жена и двое детишек. Отъехал так отъехал.

— Про школу интересно, про 110-ю. Она и впрямь была лучшей в Ташкенте?

— Лучшая или нет, не знаю, но я проучился в ней одиннадцать лет. И тогда я, конечно, считал, что она лучшая.

— Вопрос для меня не праздный, поскольку я тоже, как ты знаешь, «стодесятник». Мне есть с чем сравнивать: первые три года я учился в 135-й, в 110-ю был переведен почти против воли и вскоре на своей шкуре испытал описанную Марксом наждачную подкладку социальной дифференциации: школа-то была «не простая» («мажорно»-партийная по преимуществу).

— Да, отношения внутри моего класса тоже были непростыми, но в целом я чувствовал себя там в своей тарелке, никакой особенной «мажористости», по крайней мере в нашем классе (в соседних в начале 90-х — да, ощущалось, но не задевало).

— А что, директором по-прежнему была Софья Исмаиловна Абдурахманова?

— Софья Исмаиловна была в первые мои годы, причём тогда уже очень старенькая, она почти не появлялась в школе, а потом ее сменила другая.

…Предметники были все очень сильные, лучшие из них — ещё и прекрасные люди: любимая Людмила Дусметовна Нарметова по русскому, зажигательная Ирина Касымовна Тураджанова (которая умудрилась научить меня любить математику!) — все, кстати, из относительно молодого поколения, ты у них точно не учился, а вот мудрый Мушегыч (химик Юрий Мушегович Хачатурян) или военрук Арон Исакович Динерштейн — из стариков.

— Помню их прекрасно! Имена-легенды.

— Арона Исаковича я разыскал по телефону в январе этого года в Израиле. Потрясающие старики.

— В какой Узбекистан ты бы хотел вернуться?

— Вернуться насовсем?.. Возможно, в конец XIX века, эдаким Каразиным. И умереть до революции. Только это ещё не Узбекистан. А возвращался в гости я лишь однажды — в том же 2004 году, когда написал «Вспять». Ровно через сорок месяцев после отъезда. И мало что узнал. Боюсь, сейчас узнаю и того меньше. А после интервью на «Фергане» ещё и не впустят, как недавно не впустили Сергея Николаевича Абашина, крупнейшего специалиста по Средней Азии, — абсурднейшая история!

— Как ты пришел в поэзию? Помню, впервые услышал о тебе от Альбины Витольдовны Маркевич. Какова ее роль в твоей судьбе?

— Сандж, где я и где поэзия? Начинал кошмарным графоманом, и то, что ты обо мне тогда услышал, — таки действительно заслуга прекраснейшей Альбины Витольдовны. Это настоящая подвижница просвещения в постколониальном Ташкенте. Её роль в моей доотъездной судьбе огромна, конкретизировать тут можно очень долго. Кроме того, что она выслушивала все мои пубертатные вирши, она ещё познакомила меня со многими творческими глыбами тогдашнего Ташкента, в том числе с Файнбергом.

— Значит, это правда: история про есенинскую косоворотку (или вышиванку?), в которой ты тогда выступал, оглашая гостиные Ташкента задорно-раскатистым «здрасте вам»?..

— Впервые слышу об этой истории! Во-первых, никакой вышиванки и косоворотки у меня тогда не было (есенинские стихи я обычно читал на вечерах Русского культурного центра в белой рубахе с довольно широким воротником, но при этом вовсе не этнографического вида), тем более никакого «здрасте вам» — это уже какие-то запредельные фантазии и совершенно не мой стиль. Впрочем, со стороны оно, наверное, иначе воспринималось. «Гой ты, Русь моя родная!» горланил, конечно, но это исключительно в рамках концертной программы, как начало соответствующего стихотворения.

— Да, родной, и «вышиванка», и покорение литературного Ташкента — всё это уже мифология; смирись: ты тоже, как и Альбина Витольдовна, часть ташкентского мифа.

— Ой, серьёзные академические мифологи говорят, что миф вырождается в детскую сказку. Будет о чём рассказать детям. Собственно, уже понемногу рассказываю на ночь глядя: о коте Рыжике, о Гоше-попугае и другой живности, описанной во «Вспяти», — но это мой собственный, личный миф, который вряд ли станет общественным достоянием.

Беседовал Санджар Янышев

Международное информационное агентство «Фергана»