Искусство в Узбекистане: очерки внутреннего изгнания. Часть I. «Академия молчания»

Искусствовед, независимый куратор и исследователь Борис Чухович (Монреальский университет) подготовил серию статей о современном искусстве Узбекистана. Сегодня мы публикуем первый текст – о «мотивах внутреннего изгнания, которые – возможно, неожиданно для авторов – высвечиваются в наиболее официальном сегменте художественной жизни Узбекистана, сформированном вокруг республиканской Академии художеств». «Одни полагают, что узбекский художник медитативен и тих «по природе», другие напоминают, что узбекское искусство получило возможность предаться гедонизму лишь с приходом независимости, после преодоления тяжких социальных катаклизмов ХХ века. Похоже, художникам – как молодым, там и маститым – не остается ничего иного, как блуждать между этими двумя соснами, давно выгоревшими под среднеазиатским солнцем», - пишет Борис Чухович.

Вячеслав Ахунов, Узбекский транзит или Странствующие Барханы. Посвящение эмигрантам

(выставка «Транс-форма», 2002 год, Центр современного искусства, Женева)

Немного о терминах

В начале 2000-х в Монреальском университете была создана исследовательская группа Poexil, соединившая в неологизме названия изгнание, политику и поэтику. Коллектив, собравший литературоведов, киноведов, искусствоведов, этнографов, музеологов, теоретиков перевода, сфокусировался на изучении художественных выражений, условий и потенциалов изгнания.

Говоря об изгнании, следует учитывать несовпадение русских оттенков этого слова с тем, как оно воспринимается на других языках. В частности, в русской речи изгнанник должен быть изгнан властью, тогда как, скажем, во французском языке существует возможность изгнаться (s'exiler), т.е. отправиться в изгнание по собственному решению. Так, Шиллер, бежавший от опеки герцога Вюртембергского, или Гюго, покинувший Францию после переворота Луи Бонапарта, – несомненно, изгнанники, хотя оба подались в бега добровольно. Еще более очевидными изгнанниками кажутся русские эмигранты «первой волны» или европейские евреи, покинувшие Старый Свет после 1933-го года – хотя многие из них предпочли оставить родину самостоятельно, не дожидаясь «философских пароходов» на Запад или товарных вагонов на Восток.

Муратбек Джумалиев и Гульнара Касмалиева, Транссибирские амазонки, видеоинсталляция, 2004

(выставка «Искусство Центральной Азии: актуальный архив», 51-я Венецианская биеннале, 2005)

Сегодня, когда с новостных полос не сходят Лампедуза, Лесбос и Кале, произведенное терминологическое уточнение необходимо, т.к. наполненное экзистенциальными смыслами изгнание все больше уступает место социологическим этикеткам, маркирующим людей при переходе границы. Стремясь к строгому разграничению мигрантов легальных и нелегальных, временных резидентов и иммигрантов, беженцев и апатридов, гастарбайтеров и просителей политического убежища, общество и власть относятся к ним так, словно бы те были подвидами с разной человеческой природой, при том что данные термины зачастую не несут никакого смысла, кроме административного. Мой личный почти двадцатилетний опыт общения с теми, кто оказался в других странах, свидетельствует, что решившиеся на переезд способны менять этикетки по обстоятельствам: так, экономические мигранты в той же мере могут примерить этикетку беженцев или диссидентов, как сами беженцы – этикетку туристов, студентов или гастарбайтеров. Предопределяя социальные правила, по которым люди будут ранжированы в чужой стране, этикетка стирает собственно человеческий опыт встречи с другим образом жизни и вживания в чужую культуру. Резюмирование этого опыта в слове изгнание, с его трехтысячелетними коннотациями, бесспорно, способствовало бы пониманию глубинной сути того, что происходит с человеком в чужой стране.

Вячеслав Усеинов, Гастарбайтерский рейс, 2011 (выставка «…И я был / не был в Аркадии…», специальный проект 4-й Московской биеннале , 2011)

Результатом коллективного поиска группы Poexil стало понимание полимодальности изгнания, которое, оставаясь для каждого экзистенциальным опытом, все же может быть представлено в неких архетипичных моделях. В самом схематичном описании они выглядели бы следующим образом. Изгнание начинается с состояния неотвратимости отъезда, ощущаемого – нередко, задолго – до перехода к действию. Попав в новое окружение, мигрант переживает «изгнание как таковое», сопряженное с изоляцией и отчуждением в новой стране. Перед ним также возникает перспектива пост-изгнания, в ходе которого его сознание раскрывается вовне и становится полем взаимодействия культур и языков из «той» и «этой» жизни. Другие возможные сценарии могут быть связаны с диаспорой, предлагающей почву для вторичного укоренения мигранта, или с номадизмом, в котором череда миграций приводит к размытию прошлых идентификаций и мобильному встраиванию в новые контексты. Названные сюжеты вовсе не обязательно укладываются в линейную цепочку. Парадоксальным образом, пост-изгнание вовсе не всегда следует за изгнанием. Влиться в диаспору или стать номадом также никто не обречен. Речь, повторюсь, идет об абстрагированных моделях, ассоциирующихся с различными этапами персонального пути мигранта, любой зигзаг которого не является ни предопределенным, ни окончательным.

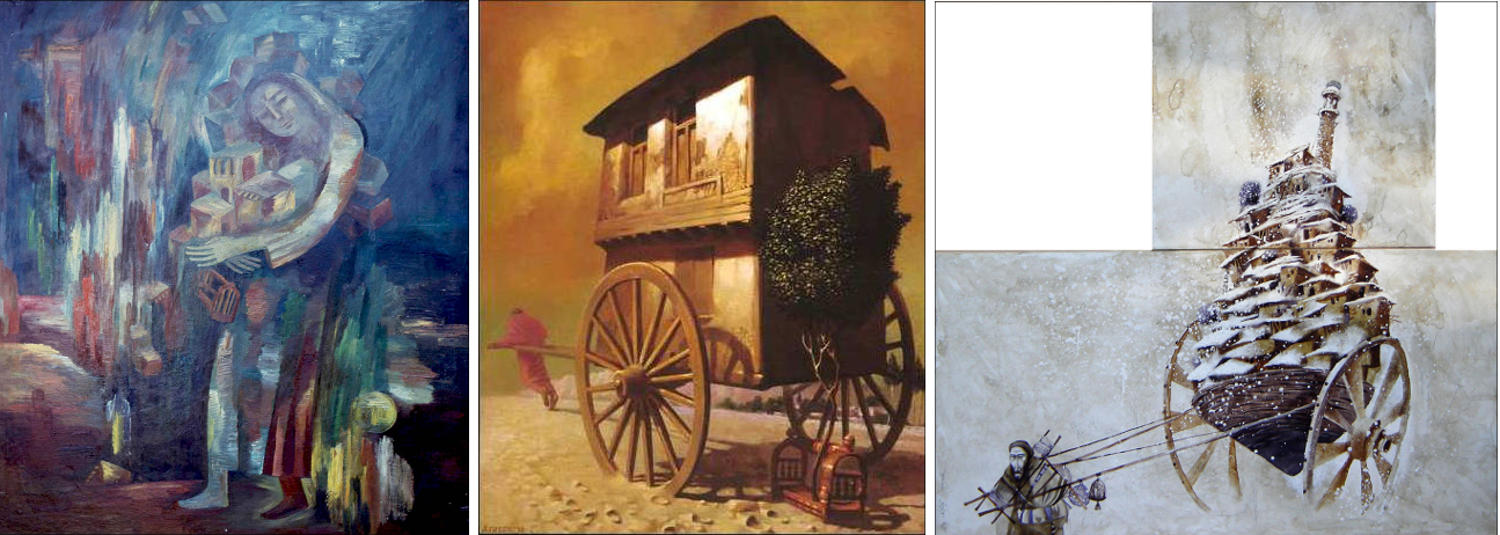

Гульбахор Ашимова, Хранительница, 1988

Сергей Алибеков, Статика динамики. Ностальгия, 1997

Бабур Исмаилов, Странник, 2005

Существует, однако, еще один вид изгнания, который попадал в поле зрения группы Poexil реже остальных: изгнание внутреннее. Не выезжая из страны, человек может оказаться чужим: его могут подвергнуть остракизму, лишить возможности заниматься своим делом, купировать связи с окружением. В связи с узбекским искусством здесь непроизвольно вспоминаются имена Умиды Ахмедовой и Вячеслава Ахунова. Этих художников не только не выставляют на официальной арт-сцене, но даже и не допускают в «приличное общество». Пресс силовых органов, под которым они оказались, все же не привел к зачислению художников в белые гвельфы и высылке из страны, а с Вячеславом Ахуновым даже произошло нечто прямо противоположное: «за нецелесообразностью» ему был запрещен выезд из Узбекистана. Умиде и Вячеславу будут посвящены отдельные очерки в рамках этого цикла. Пока же оговорю, что изгнание этих художников не похоже на то состояние пред-изгнания, которое характеризует жизнь большинства мигрантов перед отъездом (то, что исследователи описывают как «изгнание перед изгнанием»). Оба художника ясно артикулируют свою связь с советским, постсоветским и среднеазиатским контекстом, как и нежелание покинуть Узбекистан. В их работах нет алкания иной земли, фантазма других берегов. Но об этом – позже.

Анализируя сюжеты внутреннего изгнания в Узбекистане – где, несмотря на настойчиво декларируемое изживание советского, творчески множатся традиции двоемыслия – убеждаешься, что речь идет о гораздо более широком явлении, нежели творчество горстки представителей современного искусства. Сегодняшний текст хотелось бы посвятить мотивам внутреннего изгнания, которые – возможно, неожиданно для авторов – высвечиваются в наиболее официальном сегменте художественной жизни Узбекистана, сформированном вокруг республиканской Академии художеств.

ОЧЕРК 1: Академия молчания

«Искусство сегодня полнится шумом от призывов к тишине».

Сьюзен Зонтаг, Эстетика молчания, 1967

Акмаль Нур, Дервиш, 1991

Акмаль Нур, Странствующий кукольник, 1999

Джамол Усманов, Влюбленный дервиш, 1994

Типичный образ художника в Узбекистане – образ отшельника. Даже председателя Академии художеств, управляющего внушительной госструктурой, критик характеризует так: «Ему чрезвычайно важно оторваться от профанического бытия», «он странник, блуждающий по свету... Странник, блуждающий не только во внешнем мире... Странник, блуждающий в беспредельном мире своей души». Однако, судя по отрешенным дервишам, суфиям и прочим бродягам, которые превалируют в творчестве личного и командного состава Академии, председатель странствует во Вселенной не в одиночестве. В своем кругу скитальцы предпочитают говорить о необъяснимом, чувственном, сакральном, таинственном, а еще пуще – о том же молчать. Ибо «то, что не высказал я, сильнее того, что сказал» (Idem).

Тенденция эта берет начало в ранних 1990-х, но даже и двадцать лет спустя ее ответвления нередко подают как новинку. «Сегодня в Узбекистане, – утверждали, в частности, организаторы прошедшей не так давно в Музее искусств народов Востока выставки, – появилось особое направление живописи», изображающее «скрытое за ширмой обыденной жизни». Выставку назвали Каландар, т.к. кураторам «хотелось найти загадочное слово, в котором бы звучала восточная сказка». Согласно кураторскому тексту, «Каландар – это странствующий дервиш, его сердце занято поисками Бога, он пренебрегает условностями окружающего мира, живет на подаяния. Но в сказках в рубище дервиша переодевается султан, чтобы неузнанным пойти на базар и послушать, чем живет его народ. Художник с этюдником долгое время в Средней Азии выглядел довольно странно, в нем видели безумца, чужака, напоминающего каландара». Процитированное нагромождение ориенталистских клише и постсоветского китча все же заключало несколько содержательных идей. Цепочка отраженных саморепрезентаций художника в глазах воображаемого им общества указывает, что он является изгнанником трижды. Во-первых, он не перестал ассоциироваться с чужаком и даже безумцем, бороздящим поля и веси Мавераннахра с европейским этюдником, во-вторых, это божий инок, отчужденный от бренного мира, и в-третьих, это представитель обособленной социальной прослойки, вынужденный специально маскироваться, чтобы «послушать, чем живет народ». Хотя кураторы оговаривали, что все это не более чем метафора, их выставка свидетельствовала скорее об обратном, а название представленного на ней проекта Файзуллы Ахмадалиева – «Странствие на родине» – в емкой форме выразило идею внутреннего изгнания, о котором идет речь в этом очерке.

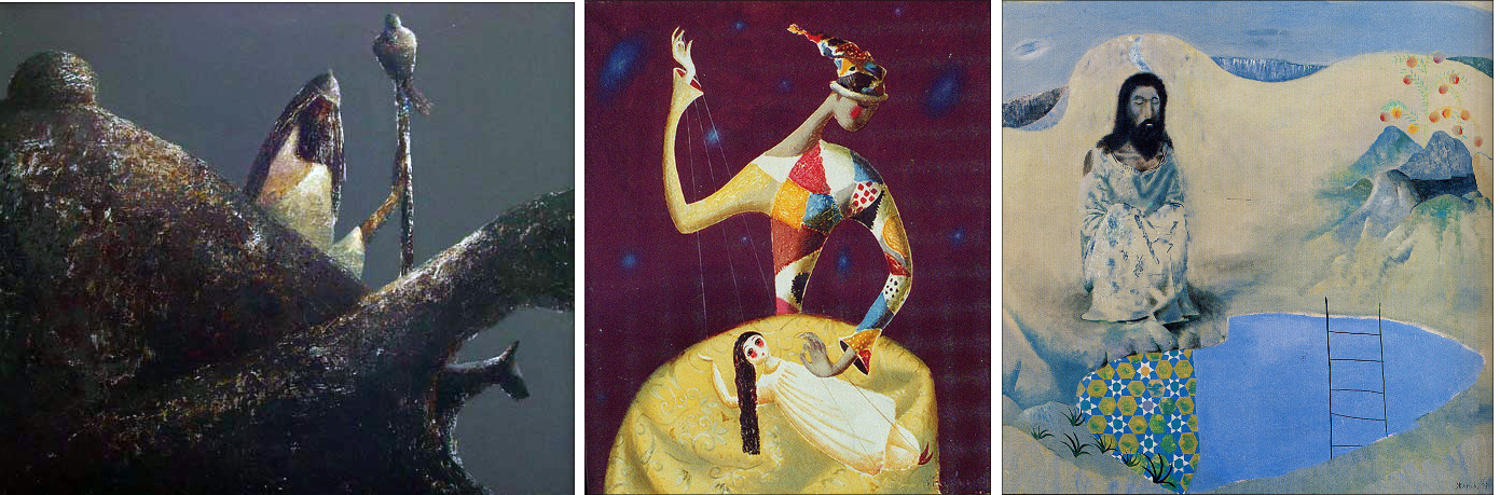

Джамол Усманов, Слепцы, 2000-е гг. (выставка Каландар, 2012)

Файзулла Ахмадалиев, Святая вода, 2012 (выставка Каландар)

Мурад Карабаев, Бедана, 2012 (выставка Каландар).

Подтягивается и кадетский корпус. Об этом, в частности, свидетельствует студенческая экспозиция «Мир внутри тишины», с конца мая представленная в ташкентском Музее искусств. Ее эмоциональное обсуждение в сети, спровоцированное неоколониальными наскоками неофитов и завершившееся авторитетными похлопываниями по плечу, не отменило главного: выставка не заступила за красные флажки и органично вписалась в то, что представляют на главных арт-площадках республики. Судя по сетевым репрезентациям этого проекта, новое поколение успешно переняло у предшественников сочетание социального эскапизма 1990-х с некоторой формальной раскованностью (особо заметной на фоне искусства соседней Туркмении эпохи Аркадага).

Фото экспозиции «Мир внутри тишины», ГМИИ Узбекистана, май-июнь 2016

(художники: Якуб Бекназаров, Муслим Гафуров, Нормурод Негматов, Фируз Харзатов, Азамат Хатамов, Махмуд Ходжибаев, Сардор Эркинов)

Фото – © фейсбук-страница Камариддина Артуа

Понять молодежь нетрудно. На протяжении последних десятилетий ее наставники неустанно твердили о том, что сдержанность и антирадикализм извечно свойственны узбекскому искусству. Ими не раз поминались «особенности ментальности, питающейся тысячелетними религиозными и философскими традициями» (Нигора Ахмедова), «общая приверженность восточной поэтике и иммунитет к радикальным творческим экспериментам в искусстве» (Акбар Хакимов). Разнообразить этот дискурс изнутри можно лишь едва различимыми для внешнего зрителя нюансами. Одни полагают, что узбекский художник медитативен и тих «по природе», другие напоминают, что узбекское искусство получило возможность предаться гедонизму лишь с приходом независимости, после преодоления тяжких социальных катаклизмов ХХ века. Похоже, художникам – как молодым, там и маститым – не остается ничего иного, как блуждать между этими двумя соснами, давно выгоревшими под среднеазиатским солнцем.

В особо сложном положении оказались молодые, которые, по свидетельству благорасположенного критика, в силу особенностей постсоветского образования испытывают понятные сложности в письменном формулировании своих идей. Апелляция этого поколения к мусическим искусствам и использование собственного тела как медиума кажется не только уместным, но и единственно возможным – собственно, именно с этого когда-то вынуждено начинали креольские сообщества Нового света, лишенные родных языков с началом рабовладения. Однако сегодняшние авторы мусических действ все равно вынуждены комментировать свои проекты, произнося неизбежные слова о ненужности слов: «Ты творец своих чувств, ты создатель своего желанного бесконечного мира. Прими ее [тишину – БЧ], войди в этот вечный мир внутри молчания». Сравнивая этот мини-манифест с высказываниями председателя Академии о приоритете «богатого, разнообразного, таинственного и до конца непостижимого» «внутреннего мира человека», убеждаешься, что в главном молодежь с мейнстримом пока не разошлась.

Молчание – один из симптомов изгнания, свидетельствующий о затрудненности, опасности или никчемности коммуникации. Объяснений ему может быть множество – попробуем подступиться к некоторым из них.

Джамол Усманов, фотографии выставки Притча, 2014

Логико-философское: о чем невозможно говорить…

Витгенштейновскую оптику можно было бы исключить сразу, зная то отторжение, с которым художники узбекистанского мейнстрима относились и относятся к исследовательским, критическим и концептуальным подходам современного искусства. Главной целью их работы является создание зрелищной эстетики, исключающей, впрочем, такие броские жанры, как жестокость à la Антонен Арто и прочие тьмы низких истин. Фактически живописцы этого круга по-прежнему стремятся к написанию «красивой картины». «"В искусстве, и тем более в искусстве Востока, обязательно должно быть чувство, должна быть красота", – говорит Акмаль Нур». Эта самоориентализация и нацеленность на создание привлекательных изображений-вещей требует особых комментариев, на которых специализируются многие ташкентские кураторы и искусствоведы. Их задача – не деконструировать культивируемые художником мифы, а окаймлять их поэтическими либо наукообразными коанами. Процитирую небольшой фрагмент кураторского текста к выставке Джамола Усманова «Притча» (2014) : «Декоративность исполнения несет в себе тем не менее эстетический заряд. Внешняя эстетичность приближает зрителя к проблеме, делая ставку на внешнем факторе, но и в то же время пробуждая мышление, художник помогает зрителю с помощью искусства взглянуть на мир с иного ракурса». Собственно, примеров можно было бы привести множество, но я выбрал данный текст потому, что он был посвящен проекту с литературно оформленной канвой. Канва была дидактичная и не без элементов гомофобии (неожиданных от Джамола Усманова, знатока суфийских текстов с их эшелонированной традицией гомоэротизма и гомосексуальной любви) – но, как к ней ни относись, внятная. Показательно, однако, что в случае, когда автор самостоятельно озвучил сюжетную линию своей работы, куратор погасил его голос с помощью метаописания, декодировать смысл которого вряд ли удастся.

Можно также утверждать, что к узбекистанскому мейнстриму, несмотря на внешние пересечения, вряд ли имеет отношение «эстетика молчания», о которой писала в середине 1960-х Сьюзен Зонтаг. Перед Зонтаг выстраивалась панорама модернистского максимализма, в пределе изживающего искусство как таковое, как это случилось при добровольном изгнании Рэмбо в Абиссинии или Дюшана в шахматах. Эта эстетика «последнего модернистского произведения» непереводима и необъяснима: он целостен, и любая интерпретация способна лишь обеднить его, а не дополнить. «Чемпионы интерпретаций» по Зонтаг – Кафка, Беккет, Пруст, Джойс, Рильке, – олицетворяя литературный модернизм, действительно многое теряют при любой «сильной интерпретации», навязывающей публике некую пристрастную аллегорию: социальную, психоаналитическую, религиозную и пр. (см. эссе Зонтаг «Против интерпретации»). Узбекистанский мейнстрим, напротив, структурирован посредством прозрачных символов, за которыми художники сами стремятся закрепить соответствующие смыслы, не избегая вербальной интерпретации, а, наоборот, предрасполагая зрителя к ней.

Джамол Усманов, Молчание (из серии Язык Птиц), конец 2000-х гг.

Джамол Усманов, Молчание (из серии Язык Птиц), конец 2000-х гг. Фрагмент

Мистическое (o непроизносимом всуе)

Молчание мистиков с трудом ассоциируемо с изгнанием ввиду того, что мистическое знание является фигурой власти, и его обладатель обречен оставаться в духовном центре своего сообщества. Даже если носитель сакральной истины бежит от толпы, центр трансцендентной власти перемещается вместе с ним – таковы Моисей на Синае, Иисус в пустыне и, конечно, Мухаммед в Медине, где ему удалось трансформировать религиозную доктрину в политическую. Однако, несмотря на эпизодическое обращение к суфистской лексике, художникам-академикам не свойственны ни претензии на обладание истиной, ни пророческий тон, ни религиозное исступление, толкавшее Иеронима в пустыню или Петра Афонского в горы. Их риторика иного рода – пантеистическая и близкая толстовству («Почему люди искали бога где-то? – говорит Акмаль. – Его нужно искать и найти в своей душе. Тогда человек станет лучше, чище, просветленней»). О мистическом уединении и медитациях они говорят немало, однако не уверен, что в таких случаях авторские комментарии не уводят в сторону от произведения в большей мере, нежели объясняют его.

Акмаль Нур, Ностальгия, 2006

Тимур Ахмедов, Убежище, 2014

Бобур Исмаилов, Сад надежд, 2012

Романтическое (и лишь молчание понятно говорит…)

Образ романтического отшельничества, конечно, наиболее близок тому, что и как в Узбекистане говорится об искусстве. Сошлюсь на характерное описание Акбара Хакимова: «Божественная природа искусства и самого художника, [...] свободный порыв и дар, ниспосланный с небес, — такая идиллическая картина и стереотипы о художнике существовали веками. Сегодня все выглядит прозаичнее и в то же время правдивее. Лишь наедине с холстом художник преображается, он отдается стихии красок, идей, мучительно терзается в поисках адекватного пластического решения. [...] Если в художнике есть божественная искра, он способен выразить тончайшие переливы душевных переживаний общества, нации, конкретных людей и соз дать бессмертные шедевры, которые останутся на века». Нас не должно дезориентировать мнимое разоблачение критиком стереотипов прошлого. Монофизитское эхо в европейском мифе о художнике Акбар Хакимов дезавуирует с позиции диофизитства: в заботах суетного света художник обыден и непримечателен, осененный божественной искрой – летит орлом приносить Аполлону священные жертвы.

Однако романтическая позиция подразумевает внутренний конфликт с обществом или властью. Классическим текстом на эту тему остается монография Эдварда Х. Карра «Романтические изгнанники», посвященная русским революционерам-бунтарям: Герцену, Огареву, Бакунину и др. Обычно между романтическим изгнанником и обществом формируется напряжение, выявляемое в разности языков. Этот языковой конфликт подчас оставался подспудным в XIX веке, в период триумфального развертывания «государств-наций» и производимых ими мифов «национальной культуры». Однако уже в век модернизма антагонизм авангарда и китча не мог не вывести языковой конфликт на поверхность. Сегодня границы между элитарной культурой и безвкусицей, разумеется, не столь однозначны, и потому умеренные романтики могут занимать специфическую нишу во власти. Их возвышенные речи являются показателем политической безвредности, а высокий штиль визуальных изображений, вписываясь в поиски иллюзорных национальных корней, выгодно оттеняет прозу жизни. Вопрос о том, является ли подобное поощряемое властью «романтическое отшельничество» романтическим, оставлю открытым. Как и о том, что в сегодняшних условиях является китчем и безвкусицей.

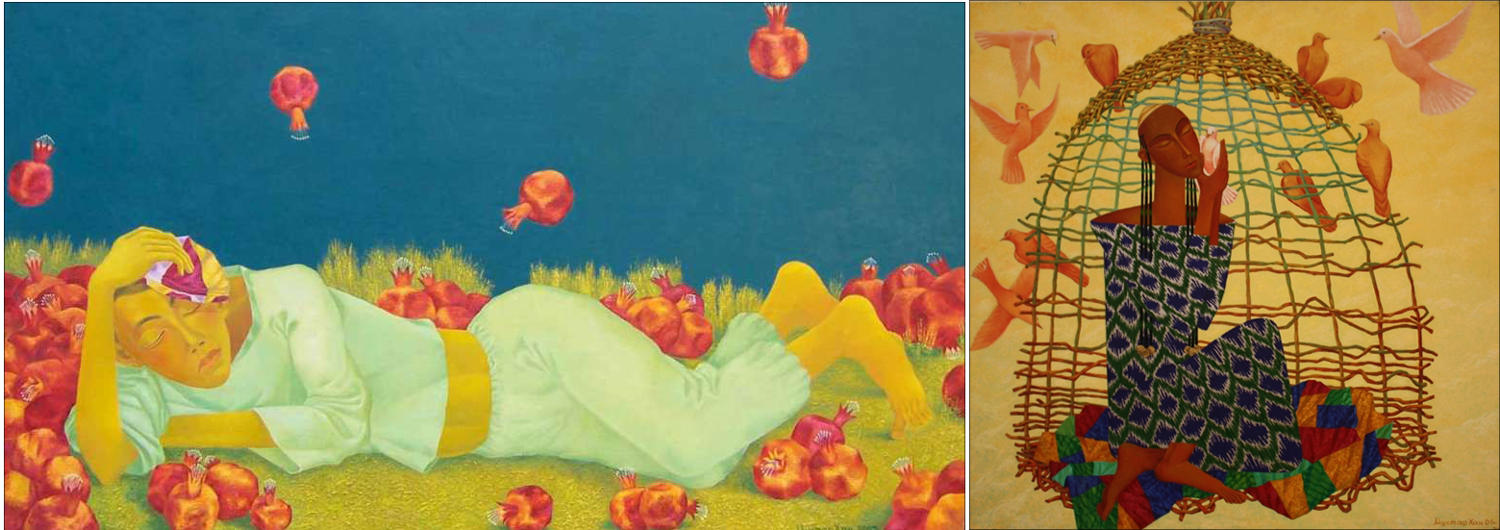

Мухтархан Исанов, Гранатовый рай, 2005

Мухтархан Исанов, Голубка, 2006

Постколониальное (могут ли угнетенные говорить?)

Постколониальный контекст чрезвычайно важен для понимания молчания художников в странах, переживших колониальную травму и бывших долгое время исключенными из процессов международного современного искусства. Пожалуй, наиболее показательным в этом плане остается текст куратора камерунского происхождения Симона Нжами для выставки «Африка Ремикс» (Центр Помпиду, 2005), где, в частности, говорилось: «Творчество, пришедшее из Африки, страдает от беззвучия. На континенте, где голос, устная речь являются привилегированными средствами выражения, творчество не говорит. Или же, по меньшей мере, оно долгое время отказывалось говорить. Возможно, это молчание было актом защиты и застенчивости, свидетельством оцепенения, сознательно навеваемого миром машин и дискурсов. Или же это молчание, наоборот, было актом сопротивления. Отказ себя выставлять беззащитным, подчиняться правилам, которые не были придуманы для тебя. Отказ комментировать себя: "Мы не рассказываем о себе, мы живем"».

В Центральной Азии мы долгое время наблюдали схожие явления. Демонстративно чураясь теоретической схоластики, художники региона расписывались в «характерной особенности как среднеазиатской ментальности, так и ленивой художнической души – напрягаться перед необходимостью написания текста» (Улан Джапаров и Гамал Боконбаев, 2006). Осознание этого факта приходит в середине 2000-х с осмыслением опыта первых больших выставок центральноазиатского искусства на Западе и интенсивным поиском своего места под пристрастным солнцем интернационального искусства. Бишкекский критик Гамал Боконбаев тогда констатировал добровольное устранение Центральной Азии из мирового мейнстрима: «Наше искусство эмигрирует в сторону жеста и пластики из пространства осмысленных слов и понятий» (Курак, №7). Речь, конечно, о самоизгнании из логоса, ассоциирующегося с различными оттенками колониального и постколониального унижения.

Встроенная в модель европейского прогресса по ходу русской колонизации и затем в марксистское учение о стадиях общественного развития, среднеазиатская периферия была поставлена в положение «отстающей» и «догоняющей»: она была вынуждена перманентно что-то осваивать, зубрить, имитировать, повторять и сдавать экстерном экзамены на ускоренное прохождение «закономерных этапов». Двойственная функция определения социальных, культурных и художественных целей с одной стороны и оценки результатов с другой всегда принадлежала «центру»: он составлял вопросы к билетам и он же формировал экзаменационную комиссию. То же можно сказать и о языке – средстве и поле действия власти, формирующемся в метрополии и спускаемом «на места» в столь же регламентированных формах, что и идеология. Теория искусства и художественная критика повсюду в мире формировались в рамках имперских языков, и русский не был исключением. Критические тексты, написанные в Центральной Азии после распада СССР, сохраняли научный словарь, референциальную атрибутику, лексические клише и «правила хорошего тона», усвоенные русскоязычным искусствоведческим цехом. Подсознательно этот «правильный» язык вызывал сопротивление. Неудивительно поэтому, что там, где это только возможно, «искусство все более «научается» избегать второй сигнальной системы (чисто человеческой), заменяя ее первой – звуком, жестами и пластикой» (Гамал Боконбаев, Idem).

Нужно, однако, отметить, что с середины 2000-х эта языковая проблема активно дискутируется в арт-среде Киргизии и Казахстана, где существовали независимые институции современного искусства, издавались негосударственные журналы и инициировались проекты, посвященные проблемам концептуализма и универсального языка. Художники Узбекистана в этом плане оказались в ситуации двойного изгнания, ощущая все большее расхождение с происходящим не только на далекой интернациональной сцене, но и в «собственном» регионе, где еще четверть века назад воспринимались в числе фаворитов. Те, кто проторил дорожку в Бишкек и Алматы, какое-то время балансировали между «двумя мирами», но для академического молчащего большинства ниши в региональных проектах современного искусства не нашлось. Понятное нежелание быть периферией чужих сцен привело к самоизоляции и попыткам выстроить вокруг себя собственные иерархии.

Подобная стратегия по-своему вписывается в постколониальную парадигму. Сошлемся еще раз на Нжами: «Африканский художник может быть безразличным к способу, посредством которого окружающий мир его видит, потому что в глубине души он преследует другую цель, одолеваем иной мыслью и говорит на другом языке. Его отказ заставить свой голос резонировать со всеми окружающими голосами отстаивает не атавистическую застенчивость, которую мы могли бы предполагать унаследованной от прошлых эпох, но осознанное желание быть хозяином своего пространства». Различие, однако, в том, что искусство Африки, как мы знаем, сегодня активно сосредоточено на современности. Проблемы неоколониализма, расизма, угнетения, нищеты, социальной несправедливости, патриархальной культуры, феминизма, бесправия и деспотии находятся в центре внимания современных художников в той же мере, как коллективная память и креолизация современных африканских сообществ. Освобожденная воля узбекистанской Академии направлена, со всей очевидностью, на иные материи.

Бобур Исмаилов, Последний гранат, 2005

Политическое (а молчальники вышли в начальники)

Итак, в мейнстриме официального искусства Узбекистана сегодня ускользание из актуальности в некие кущи, где просветленные персонажи предаются гедонизму среди роз, яблок и гранатовых садов либо грустят о чем-то среди камней, на берегу реки, в которой плещутся рыбы, пред деревьями с птицами, чей язык понятен читавшим Аттара и Навои. Символика, к которой прибегают художники, легко декодируема: «Например, рыба символизирует чистоту, гранат – плодородие и семью, яблоко – любовь, камни – страдание, а иногда – ожерелье природы» (Акмаль Нур). У кого-то из живописцев этого круга сверхзадача – «чтобы образы были желанными и красивыми, чистыми и нежными...» (Idem), кто-то идет по чуть более отвесной дороге, сообщая протагонистам «отстраненность и онтологическую неудовлетворенность», «разорванность межчеловеческих связей, состояние не-вовлеченности индивидов в общий порыв» (Бобур Исмаилов, согласно Акбару Хакимову). В целом тенденции свойственно принципиальное неприятие диалога с современностью и уход во внеисторический мир, главными характеристиками которого является салонный ирреальный экзотизм, смешение хронотопов и повторяемость сюжетов и типажей: блаженных, клоунов, кукловодов, межнунов, лейл, дервишей, скитальцев, ангелов и перепелов, кочующих из картины в картину.

До определенной поры это соответствовало общерегиональному контексту, но с начала 2000-х уже ощущалось, что ситуация в Узбекистане стагнирует, воспроизводя из года в год одни и те же сюжеты, с тем же набором имен и с вариантами тех же полотен на стенах. Ясным индикатором неадекватности стал 2005-й год. Расстрел сотен демонстрантов в Андижане и разгон оппозиционных партий в Ташкенте резко изменил климат в стране: иллюзий больше не было, в стране установился один наиболее одиозных на планете режимов. Через полтора месяца после андижанского расстрела Марк Вайль представил в Вене проект «Летающий Машраб» и приступил к постановке самого острого политического спектакля в истории театра. В творчестве нескольких ташкентских художников также можно было увидеть либо прямую реакцию на случившееся, либо усиление абсурдистской интонации, указывающей на кафкианскую атмосферу в стране. Что до ведущих академиков, их работы 2005-2006 гг. ясно свидетельствуют о том, что расстрела народа, включая женщин и детей, они по-суфийски не заметили.

Акмаль Нур, Мой мир, 2005

Гафур Кадыр, Три павлина, 2005

Бобур Исмаилов, Проплывающие мимо городов, 2005

Примеров много – сошлюсь на картину Акмаля Нура «Мой мир», своего рода классику жанра. Он, с усами, и Она, с косичками, – две части одного целого, с головным убором в виде камней, символизирующих жизненные трудности, и с гранатом наверху, символизирующим семью. Яблоко, символ любви, также на месте, как и рыба, символ чистоты, и золотой куст на фоне гранатового сада. За скобками – 2005-й год.

Во многих странах подобные нарочито экзотизированные, лубочные клише, напрочь оторванные от реальности, проходили бы под категорией art of airport, но в нашем случае мы имеем дело не с лавкой для интуристов, а с главными выставочными залами республики. И это только часть мнимого парадокса. Вторая заключается в том, что искусство, сосредоточенное на уходе в воображаемые миры, оказывается не отвергнутым властью, как это случалось с романтическими изгнанниками XVIII-XIX столетия, а, напротив, активно ею поощряемым.

Иная ситуация в соседней Киргизии или Казахстане, как и, скажем, Армении или Украине, еще раз показывает, насколько значимыми для художественной жизни являются особенности политического режима. Понятно, что «режимный фактор» в Узбекистане не выпячивают, предпочитая «почвенные» объяснения сложным отношениям узбекских художников с современностью. Согласно таким объяснениям, казахи и киргизы как «бывшие номады» изначально обладают иной ментальностью, нежели «потомки оседлых народов», и якобы именно поэтому они с большей легкостью входят в проблематики современного искусства. Этот довод циркулирует с позитивной или негативной интонацией как в устах официальных критиков, так и в среде редких представителей самого современного искусства. Позитивная интонация заключается в том, что «потомкам оседлых народов» есть что терять: традиции тысячелетней городской культуры якобы настолько довлеют над ними, что инновация оказывается менее ценной, нежели традиция. Продолжением этой мысли является утверждение, что «номады» как бы создают свое искусство с белого листа и потому свободны в выборе любых, даже и радикальных авангардных средств. В негативных описаниях «оседлая ментальность» увязывается с привычной покорностью и конформностью, якобы напрямую унаследованными из феодального прошлого, в противовес «кочевнической вольнице», благодаря которой бывшие номады легче встраиваются в современность. Последнее предположение циркулирует в художественной критике, но его также можно услышать из уст современных художников, странным образом не заметивших, что наиболее решительно совриск был отвергнут «бывшими номадами» в Туркмении. По сути, туркменская автаркия, сведшая контакты с миром к северокорейскому минимуму, не нуждается ни в представлении своих художников на интернациональной сцене, ни тем более в импорте поветрий из-за рубежа.

Политика властной элиты в Узбекистане была иной. Хотя главный символ независимого государства представляет карту одинокой страны на глобусе, узбекские элиты, ведомые дочерьми президента с их разнообразными интересами в Европе и Америке, всегда стремились к управляемым формам художественного обмена с Западом, с вытекающим из этого амбивалетным отношением к современному искусству, существование которого ими поощрялось, а интерес к современности пресекался. Академия замечательно адаптировалась к этой амбивалентности. В частных беседах здесь доверительно сетуют на «тупизм власти», в публичной сфере – столь же искренне следуют извивам новой генеральной линии. Вознаграждая ее невмешательство в свои дела, власть готова до бесконечности экспонировать молчаливый уход творцов в выси воображения. Ведь «если художественная жизнь бьет таким ключом – в стране все в порядке».

Саид Атабеков, Walkman, 2005

Полеты Машраба, режиссер Марк Вайль, сцена из спектакля 2006-го года

Проблема не в суфиях и дервишах. В Казахстане, в рамках дервишеской темы группа «Кызыл Трактор» еще в середине 1990-х инициировала движение среднеазиатского трансавангарда (некоторые объекты, выставленные на майской молодежной выставке в ташкентском Музее искусств 2016-го года, также помечены вниманием к этой теме). Развитие этого сюжета привело художников к интересу не к мифологизированным средневековым далям, а к собственному прошлому, пришедшемуся на поздние советские годы. Вместе с ним пришло активное переживание и осмысление травматического – и одновременно уникального – советского опыта как такового. Путник в дервишских лохмотьях в величественной видеофреске Саида Атабекова Walkman – многоплановая метафора тризны, в которой переплелась коллективная память о номадах, мистиках, советском конструктивизме и тоталитаризме, чьи призраки бороздят казахскую степь. Подобно теням в эйзенштейновском «Грозном», это в той же мере призраки-воспоминания, как и предвосхищения. Машраб в спектакле Марка Вайля – «безумный» дервиш и поэт, но средневековые реминисценции позволили режиссеру осуществить поистине бахтинскую реактуализацию прошлого, в котором постсоциалистический феодализм предстал более выпукло, нежели в любом спектакле на темы повседневности на ташкентских сценах. Проблема, таким образом, в том, подавлять ли своим искусством себя самое – речь о культуре позднесоветских лет, из которой вышло поколение художников, находящихся сегодня в зените карьеры и, подчас, власти – или возвратить в поле активной рефлексии то, что было подавлено по ходу перестройки, когда показалось, что с низведением «совка» и кастрацией «манкуртов» мир придет к счастливому концу истории. И эта дилемма – оставаться в комфортном мире грез, пополняющих и без того перенасыщенный экспортный рынок «загадочных восточных сказок», или сосредоточиться на проблемах современности – остается, бесспорно, основной проблемой искусства Узбекистана. В следующих очерках будут рассмотрены иные варианты ее решения.

Борис Чухович, исследователь (Монреальский университет), независимый куратор